絵画と美術品の保存修復 祐 松 堂 《サイトマップ》

絵画と美術品の保存修復 祐 松 堂 《サイトマップ》

◎紙資料の健康診断

一般に、和紙に対して洋紙と呼ばれる紙は、描画や版画、書物など様々な分野で利用されていますが、これらの紙には滲み止めとして、酸性物質(硫酸アルミニュウムなど)があらかじめ混入されています。この滲み止め剤は経年により、さらに環境によっては比較的早期に硫酸を作り出し、紙中にある水素と酸素を『水』として奪う結果、紙繊維の結合が弱くなって行きます。洋紙はまた、繊維に含まれるリグニンという物質の劣化(光による破壊、変質が多い)によっても黄褐色の変色を来しますが、この破壊が進むにつれ、やがてその紙はまるで焼いた様に褐色に変化し、いつかはボロボロになってしまいます。ちなみにこの劣化、破壊進行を『スローファイヤー』と呼びます。

DIMINEATA1937年の新聞広告

全体に褐色化し硬く脆くなっており、まさにスローファイアーの途中。(ルーマニアの新聞?)こういった資料は強い酸性化傾向を示す。

このような状態で発見された資料の取り扱いには十分な注意が必要。

湿度が高い場所に紙作品を保管していると黴が発生します。黴はその後リンゴ酸やフマル酸などの有機酸を生成し、発生箇所は醜く褐色化し、斑点状の汚損となります。これは私たちがフォクシングと呼ぶ症状で、多くの方が『しみ』と呼ぶ原因の多くを占めます。

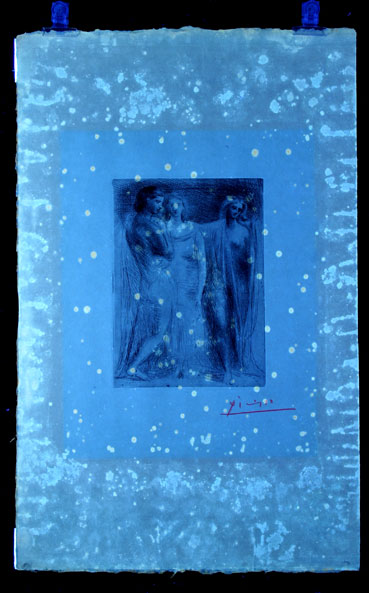

作品を納める包装材、収納箱、額材に酸性物質や有害物質が含まれていると、接触する部位に汚染物質が転移して作品を変色させることがあります。黴による被害や額材料による汚染は、紫外線を照射すると白く光って反応することがあります。【

|

|

|---|

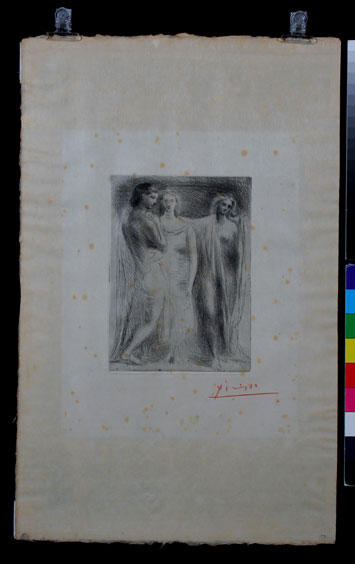

| ◎ピカソの版画作品 左画像はUVライトを照射して撮影したもの。斑点状に白く光るのは黴の発生していた箇所。周囲に波立つ様に白く反応しているのは額材が接触していた部分。小さな斑点状の反応は黴痕と思われる。紫外線はカビにも反応して蛍光を示す場合がある。紫外線の利用によって、通常は目視による観察では発見できない問題を確認できることがある。 |

紙の健康状態を知るための目安として、市販の試験紙などを利用して酸性化の具合を調べることができます。pH値は7.5で中性、これより数値が小さくなれば酸性に、数値が大きくなるとアルカリ性となります。

|

|

|---|