絵画と美術品の保存修復 祐 松 堂

絵画と美術品の保存修復 祐 松 堂 ◎修復現場における和紙の取扱い ─和紙の裁断と接合法─

和紙の特徴を利用して

洋紙に比べて、和紙を構成する繊維はとても長い。ここには、材料も異なるのだが、その製造方法に大きな違いがある。その詳細を話しだすと、またずいぶん長くなりそうなので、また何処かでおこなうか、和紙作りの専門家にお任せすることにして、それは簡単にいってしまうと、素材の取扱いとでもいうか、その製造方法(繊維を砕き、煮るなど)がとくに穏やかにおこなわれていることから、洋紙から比べて紙の繊維が長く残り、柔軟性の富むのが特徴と言えるだろう。この性質(性能)を利用すると、裁断方法一つをとっても色々とできるのは、我ながらとても面白いと思う。

私達が修復家として、あるいは表具師として和紙の裁断をおこなう方法には大きくわけて二つある。一つは鋏やカッター、包丁などの刃物で裁断をおこなう方法で、英語ではBlade cut。もう一つは紙を濡らして引き裂く俗称『くいさき(食い裂き)』Water cut。刃物で断つ場合は物理的に紙を構成する繊維を断ち切ってしまうので、切り口は直線的でシャープになるのに対して、喰い裂きはあらかじめ紙を湿らせることにより繊維の結合を弱くし、裁断したい部分を引っ張るようにすることで、あえて絡んでいた(接合していた)繊維を毛羽立たせる。つまり喰い裂きの切断面はまるで刷毛の先の様に『ケバケバ』になるのだ。

|

|

|---|

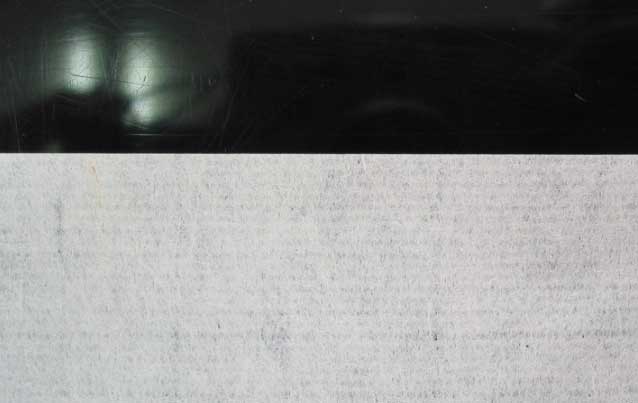

◎左は刃物、右は食い裂きした和紙の断面の拡大

食い裂きの方法

|

|

|---|---|

|

|

|

|

|

|

和紙の接合方法

このシャープな裁断とケバケバ裁断を上手く利用すると、紙同士の接合結果も異なってくる。裁断した紙を接合すれば接合した部分の紙の厚さは2倍になり、どんなに糊代を細くして接合しようがこの部分はしっかりとした形跡を残す。一方の喰い裂きをした紙同士の接合は、引き裂いた時に出来た紙繊維の毛羽の重ね具合によってその厚さも調整でき、上手く接合すればその部分はずいぶんと目立たなくなる。おまけにもともと毛羽立たせた繊維同士はくっ付き易いから、けっこう濃度の低い接着剤で接合出来るので、接合部分が硬くなったりせず、接合部分を含めて全体のしなやかさもあまり損失しない。食い詐裂きによる接合をすることによって、和紙は小さな紙片もまるで大きな一枚の紙の様にすることができる。

|

|

|---|

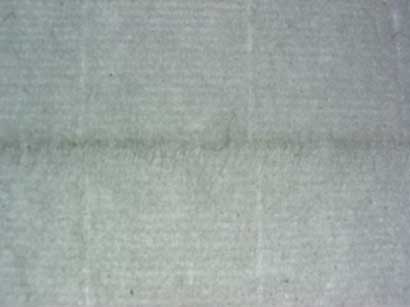

◎左は刃物で裁断して接合、右は食い裂きして接合した部分の拡大

《サイトマップ》

Copyright ©YUSHODO All Rights Reserved.